スクリーンセーバーの作り方

まずは簡単なプログラムを試しに実行してみる

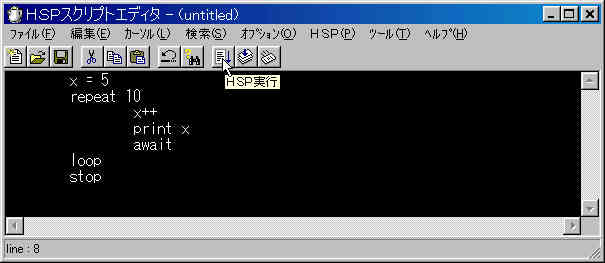

HSPスクリプトエディタ(アイコンは

prog01.as :

x = 5

repeat 10

x++

print x

await

loop

stop

入力できたら、「HSP実行」のボタンを押して実行してみましょう。

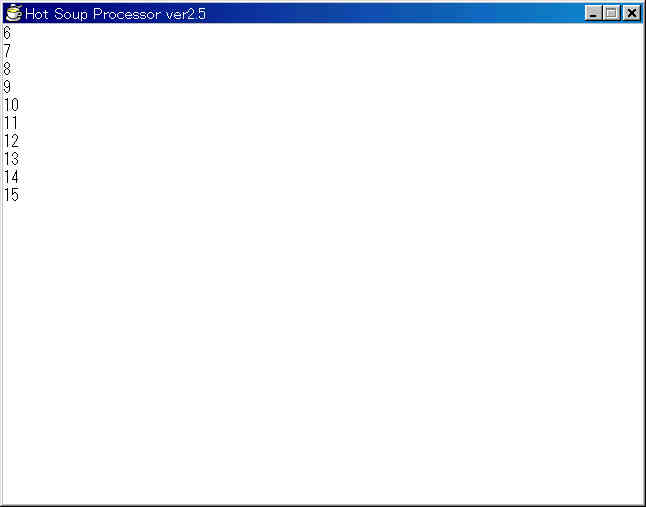

プログラム prog01.as の実行結果が上のようになることが理解できるでしょうか?

repeat 10

うんぬんかんぬん

loop

という書き方は、「うんぬんかんぬん」の部分を 10回繰り返す、という意味です。

prog01.as の場合は、

x++

print x

await

を10回繰り返すことになります。

x++ は、x を1だけ増やす、 print x は、x の値を表示する、という意味ですから,実行結果は 6, 7, 8,... 15 となるわけです。

最後の行の await は何でしょうか? ここでは、 「繰り返しの処理の中に必ず含めるおまじない」 と考えておいて下さい。 (詳しくはヘルプを見て下さい。)

プログラム prog01.as の最後の行は

stop

となっていますが、「stopなんて書かなくてもいいんじゃないの」と思う人がいるかもしれません。

一度、 stop を削除してプログラムを実行してみれば意味が分かります。

stop を削除すると、実行結果が見えなくなりましたよね? 最後に stop と書かないと、プログラムは画面を閉じてしまうのです。

実行結果を画面上に残しておくには,stop という命令を実行しないといけません。

じゃあ、次のプログラムはどうでしょうか。

prog02.as :

rnd という関数(命令)はランダムに数を選ぶ時に使います。上の例では、 0 から 6 までの整数の内、1つを選んで x に入れてくれます。

repeat 10

x = rnd(7)

print x

await

loop

stop

後で、画像を表示する位置をランダムに決めるときに利用します。

最終更新日時: 2013年 03月 30日(Saturday) 23:40